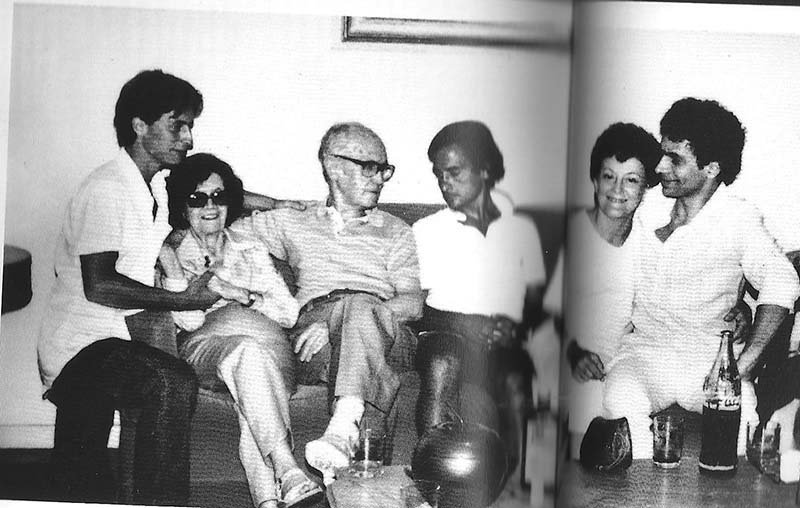

Meu pai

Drummond em casa com Dolores e Maria Julieta

Fotos: Reprodução/ Acervo: Cristina Silveira

Maria Julieta de Andrade Drummond

Hesitei, antes de me decidir a escrever estas linhas sobre o meu pai. Não sendo crítica literária, nem tendo suficiente isenção para examinar-lhe a obra, e conhecendo seu jeito esquivo e reservado, temi que ele pudesse julgar uma espécie de traição eu aceitar uma incumbência assim.

Depois refleti: se há poucos meses ele publicou, sem consultar-me, meu diário de garota, e, ao contrário do que receou, me deu com isso uma emoção delicadíssima, por que haveria de se aborrecer agora, se eu me pusesse a lembrar episódios antigos? Só espero que ele sinta, lendo este depoimento, a mesma alegria que estou tendo ao evocar cenas quase perdidas.

Muita gente há de imaginar que ser filha de poeta deve ser um destino glorioso; outros que o fardo será pesado. Para mim, sempre foi natural ter o pai que tenho.

Lá em casa, como em qualquer outra, havia problemas, mas a lembrança fundamental que conservo é a de um clima especial, sério e chaplinesco a um tempo.

Tudo começou cedíssimo: ao completar um ano – e sei disso através do minucioso livro de bebê, que guardo comigo, e no qual papai e mamãe anotavam com letra caprichada os mínimos episódios de então – ganhei deles uma vitrola manual, presente fora de proposito para a minha idade e para os recursos modestos da família.

Meu deslumbramento não foi menor que a surpresa dos convidados. Quando tinha seis anos, fomos para o Rio. As crianças da vila em que morávamos, alertadas pelos pais que desconfiavam dos vizinhos provincianos, se negavam a conversar comigo.

Ao notar meu desconcerto, papai saiu e me trouxe o velocípede mais bonito que encontrou. Vencidos, os meninos perguntaram se era meu aniversário… A partir daí, fui aceita por todos, mas fiquei pensando: os garotos cariocas só recebiam presentes em dias de festas? Comecei a perceber que nossa maneira de ser era mais lírica.

Também as brincadeiras e passeios não se pareciam com os dos outros. Domingo depois do almoço, papai e eu saíamos para rumos inesperados: às vezes íamos ao cemitério São João Batista e passávamos horas percorrendo as ruinas brancas, lendo as inscrições dos túmulos e comparando os carneiros floridos: outras, subíamos o morro e caminhávamos pelas favelas do bairro; também íamos ao circo. Morte, miséria, palhaços: tudo era igualmente natural.

Também as brincadeiras e passeios não se pareciam com os dos outros. Domingo depois do almoço, papai e eu saíamos para rumos inesperados: às vezes íamos ao cemitério São João Batista e passávamos horas percorrendo as ruinas brancas, lendo as inscrições dos túmulos e comparando os carneiros floridos: outras, subíamos o morro e caminhávamos pelas favelas do bairro; também íamos ao circo. Morte, miséria, palhaços: tudo era igualmente natural.

Também criávamos palavras, num código impenetrável para os de fora. Quando os frios do restaurante alemão eram excepcionalmente gostosos, ou estávamos felizes, só um termo era capaz de exprimir a sensação de prazer: otimamenterriguantemebonte.

Se estranhávamos alguma coisa, três adjetivos esdrúxulos resumiam admiravelmente a situação: Isso está muito peristáltico, analgésico e parabólico.

Nos jogos de “Lá vai uma barquinha” e de forca, nosso léxico beirava a delírio. Um dia papai me enforcou com a palavra Opoponax, desconhecida para uma menina de oito anos, mas dona de tal ressonância encantatória, que considerei merecida a derrota.

Em compensação, mamãe e ele fracassaram vergonhosamente em minhas mãos, e não protestaram, pois tudo era válido naquele tempo: venci-os com o neologismo olidodojardim, de claro significado, já que, para os iniciados, só poderia referir-se à praça de Copacabana onde eu costumava andar de bicicleta.

Havia brincadeiras estranhas, de um humor negro que desesperava minha mãe: durante horas seguidas papai e eu simulávamos ser mudos ou bobos, e andávamos pela casa em silêncio, fazendo gestos desconexos.

Só que às vezes ele se tornava tão convincente que eu terminava em prantos, implorando-lhe que voltasse à normalidade. Outros jogos eram infinitos: campeonatos de damas e de batalha-naval, que entravam pela noite adentro, e o delicioso concurso dos domingos de chuva, que consistia em ver quem era capaz de bater duramente mais tempo uma bolinha de borracha contra o chão, sem perder o impulso.

Nunca senti solidão de ser filha única, devido à irmã que papai me inventou, Catarina, igualzinha a mim, da mesma idade, só que pretinha, e inteiramente imprevisível. Esta menina, que morava no interior, e em quem eu acreditava e não acreditava, e sobre a qual conversávamos longamente, povoou minha infância de amor e ciúme.

A melhor parte, porém, eram as histórias que papai lia em voz alta, eu deitada no sofá da sala, onde muitas vezes adormeci. As primeiras foram as do Coração, quando eu não estava ainda alfabetizada; depois vieram as de Monteiro Lobato, as do Tesouro da Juventude (cujos os 18 volumes recebi dele quando tinha dois anos) e finalmente as de uma coleção de contos universais, encadernada em pano verde, que ele próprio, sendo criança, ganhara de meu avô. Quase tudo que conheço em matéria de literatura vem principalmente daí.

Depois, a hora de dormir. Já mocinha, o hábito continuava escovava os dentes, punha o pijama e me deitava. Papai deixava o que estava fazendo para levar-me um copo d’água e uma fatia de bolo ou biscoitos-Maria. Narrava-me, então, casos, que não eram muitos.

O preferido, sem a menor graça, nos fazia dar gargalhadas. Contava a reação do ministro Bismarck que, ao provar um copinho de cachaça, exclamava deliciado:

“Ah, se no Brasil esta é a bebida dos pobres, o que será a bebida dos ricos?” O inicio da história podia – e devia sempre – sofrer modificações e ampliar-se, mas a frase final não admitia variações, nem sequer quanto ao sotaque alemão.

E assim, tudo era sempre igual e sempre diferente. Continuou sendo, através da minha adolescência, e depois com meus filhos, que ouviram também as anedotas pantagruélicas, que ainda sei de cor, do gigante Cafas Leão, e brincaram com os mesmos colares feitos de clipes pelo avô. Só que eles gozaram de um privilégio, que não tive, de pedir e ser atendidos: “Carlos, faz aquela mágica de tirar os dentes e mostrar pra gente!”

Nesta atmosfera lúdica, em que ternura e humor, o possível e o impossível se entrelaçavam, me formei. A meu pai e minha mãe – figura paciente e fundamental em nosso cotidiano – devo essa lição, transmitida sem rigidez nem alarde, de graça e ironia, ceticismo e discrição, disciplina e molecagem, que me ajuda até hoje a enfrentar a vida, sem muita ilusão nem maiores desenganos.

[Revista Veja, 2/11/1977. Biblioteca Bastos Tigre, da ABI-Rio – Pesquisa: Cristina Silveira]

senhor diretor,

mando um

bilhete pra Cristina

Silveirinha, você é muitas. cada vez traz umas coisas que parecem que vieram daquele lugar…

…da terra do nuncacaba

mzrcelo

E acaba aqui. Meus olhos estão se fechando e eu indo lenta e dolorosamente indo, indo, indo até o fim do mundo.