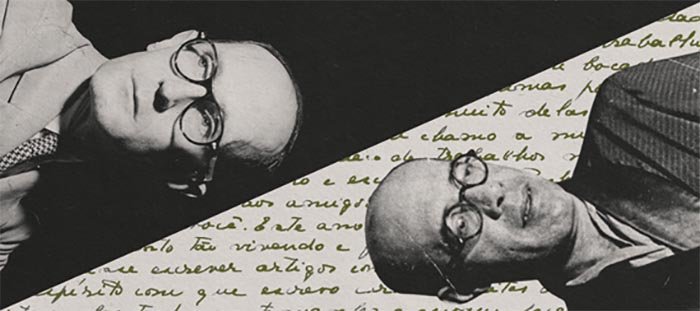

Memórias do paladar II

Carlos Drummond de Andrade

Haveria que dizer de pratos suplementares, como o torresmo, que aprendi a estimar tão tarde, quando só de raro em raro o encontro; a paçoca, de uma força entupidora, que reclama imediata molhadura (de resto, não podiam faltar farinhas, de milho e de mandioca, em recipientes de madeira, e a diligência preliminar para a feitura do “bolo” a ingerir consistia em elaborar uma papa grossa de feijão e farinha, com o apoio da faca, que ia estruturando e esculpindo o bocado para o garfo).

No capítulo verduras é que reparo hoje a pobreza de nossa comida mineira dos primeiros anos do século, em contraste com a profusão de legumes que já se aprendera a cultivar por aí a fora, com suas vitaminas classificadas. Dispúnhamos de pouco mais que de alface, couve, repolho, taioba, agrião, caruru e jiló. Qual de nós poderia gabar-se de conhecer espinafre? bertalha? brócolos?

Éramos, talvez mais bem providos de raízes e tubérculos, e cará, mandioca, cenoura, mangarito se alternavam ou convizinhavam na mesa; a batata roxa, com sua cor de paramento de igreja, litúrgico e passional, não deixava de impressionar-me, como o faria mais tarde o roxo cardinalício da beterraba; mas preferia-lhe o sabor grato da batata doce branca, assada com casca na cinza do borralho, para sobremesa.

E aqui é o ponto onde minha saudade se põe realmente a gosto para restaurar velhas delícias de paladar. Entre o sal e o açúcar, sempre optei por este, de sorte que o jantar consistia, para o caso particular deste escriba, numa preparação do doce.

Eram também simples os doces, mas deles poderei dizer, sem ênfase rememorativa, que nunca mais os provarei com a mesma pasta e sabor, feitos que eram segundo velhas receitas orais de família, avaramente guardadas até mesmo de primas e cunhadas, a quem se queria encantar com a oferta de tabuleiros repletos de coisas deliciosas, mas a quem se negava a “formula”.

Pondo de lado o rotineiro queijo frito com açúcar, um respeitável pudim, com seu fino tapete de açúcar sobre a camada superior, assumia posição de destaque entre as demais peças. Não era pudim disso ou daquilo, como elementos discriminatórios, era simplesmente pudim, massa túrgida e consistente, enriquecida pelas estilhas de cidra e laranja encravadas aqui e ali. (Variante única, e menos prestigiosa, com qualquer coisa de protestante, o pudim de queijo).

Em redor, agrupavam-se o prato de pasteis de nata, puro céu; o de “canudos”, compridos e repletos de doce de leite, e obturados por uma camada de fios de ovos; as compoteiras de cristal facetado, azul e verde, guardando os doces secos e os doces em calda (outra vez cidra e laranja, e mais figo, mamão, pêssego). Geleia preta e tremula, ou branca e betuminosa, de mocotó, faziam-se apreciar devidamente.

Mas a sobremesa imprevista vinha no bolso de meu pai, que regressava da fazenda trazendo para nós araçás, ingás, araticuns, bacuparis, gabirobas e frutas-de-conde. A fazenda do Pontal, antiga dos Dois Vinténs, ficava perto da cidade, e ele ia e voltava todos os dias.

Esperá-lo às portas de Itabira e pegar-lhe a garupa era um prazer que de raro em raro nos oferecíamos, e que por isso mesmo se valorizava. Tão carregados vinham seus bolsos, ou o estão hoje na minha memória! E tirava e tirava novas frutas silvestres, e ria escondendo outras que tínhamos de descobrir. Essas pequenas astúcias são hoje uma festa para a recordação, que vigia e prospecta sempre.

Algumas linhas apenas, para situar no tempo nossas refeições. Acordar às sete, e café com leite; almoço às nove; lanche as doze (chamava-se café do meio-dia, e era um novo café com leite); jantar às quatro da tarde; cama às oito, depois de um último café com leite.

Esses cafés eram forrados a biscoito de polvilho, pão de queijo, bolo, de feijão, rosca ou “queca” (não encontro o nome no dicionário), coisas diversas que os meninos de tabuleiro à cabeça iam vendendo de porta em porta (quitanda era o nome), e que se adquiriam um pouco por serem gostosas, enquanto o pão de trigo da cidade era geralmente ruim, e outro pouco para ajudar as viúvas ou parentes pobres que as fabricavam.

O horário era rígido, como numa igreja. Mas bastou que minha irmã Rosa voltasse de uma temporada em Belo Horizonte, com os olhos cheios de novidades, para se introduzira em casa ritos perturbadores:

Almoço às dez, que tarde! jantar às cinco, sutilezas de arranjo de mesa, e mais um prato “moderno”, e mais outra mudança no secular estatuto. Aderimos todos ao moderno, mal sabendo o que abandonávamos, em sofás antigos, em camas D. Maria I, em estilo mineirão de comer folgado, em raiz, em húmus, em nós mesmos.

E nunca mais ninguém soube fazer para mim, por mais que eu explicasse e suplicasse e inventasse, e por maior que fosse a boa vontade da executante, certa sobremesa singelíssima de leite fervendo, ovos, açúcar, canela e mistério, que mamãe cansada de tantos filhos, e de tanto rebuliço de cada filho, ainda assim mansamente nos preparava…

Deixo aqui estas recordações fracas e omissas, com um testemunho de infância, que outros completarão com segurança maior. A comida não era o principal atrativo da meninice refolhada e cismarenta, dentro do qual situo esses pratos.

E para que o infante comesse, quantas vezes era preciso que a velha Siá Maria, com seu lenço na cabeça e sua falsa severidade o levasse, e mais o prato fundo, a passeios absurdos no alto da cidade, como se a paisagem de montanha, numa rua sem casas a que chamávamos “Avenida” ou o esforço da caminhada, lhe abrissem um pouco o esquivo apetite!

Mas estou fugindo ao tema, que de resto se exauriu. E começa aqui uma nova série de lembranças em torno da velha preta, estátua de silêncio na correção do tempo.

[Biblioteca ABI-Rio. Correio da Manhã, (Literatura e Arte), 22/1/1955. Pesquisa MCS]