Antigo

Carlos Drummond de Andrade

Não são amáveis as comemorações de centenário. Produzem frases e placas comemorativas, e nos fazem sentir com agudeza o mofo do tempo. Aos velhos, não remoçam; e aos que estão na força do homem, não sei que antegosto da própria ruina. De fato, os centenários só devem mesmo infundir satisfação aos fogueteiros, que sempre os há, inclusive nas grandes cidades, e aos meninos amantes de foguetes.

Contudo, há que distinguir: é triste o centenário de um homem, porque este geralmente não o assiste, e o primeiro ensinamento a tirar das comemorações é que a média da vida não tem aumentado muito com as maravilhas da bioquímica. Deixamos ontem na curva do tempo, um amigo mais velho, e eis que celebramos o seu centenário, que pelo mistério das associações é quase o nosso…

Cem anos ou cem dias? Mas o centenário de instituições e cidades, admito que nos apresenta uma face clara, de permanência, de vida em elaboração. E é curioso verificar (já o disse eu próprio, e já o disseram antes de mim) como as velhas cidades são precisamente as mais novas, elas que assistem à nossa meninice, presidem à nossa madureza, e nos sepultam a nós como ao nosso bisavô lendário.

São velhos muros e velhas pedras; são velhas árvores, que até os prefeitos nomeados pelos interventores costumavam respeitar, ressalvados os casos de alegria vegetal; são mendigos publicamente considerados e estimados como tais, sob o resguardo da pequena sociedade Vicentina; são os loucos mansos, é um cachaceiro que a intemperança liquida depois de longos anos, mas logo se faz substituir por outro exatamente do mesmo tipo.

Tudo são velharias, mesmo com o rádio tocando alto e garotas dançando no clube. Uma velha cidade é qualquer coisa de decente e imutável, em que pese à aparência de certos hábitos introduzidos pelos “tentáculos do capital mais colonizador”, como se diz, ao passo que nós, na continua desagregação e recomposição de nossa vida emocional, na alternativa de nossos amores e gripes, de nossos golpes comerciais e de nossas crises metafisicas, que somos senão o efêmero, o valetudinário e o nascido-velho?

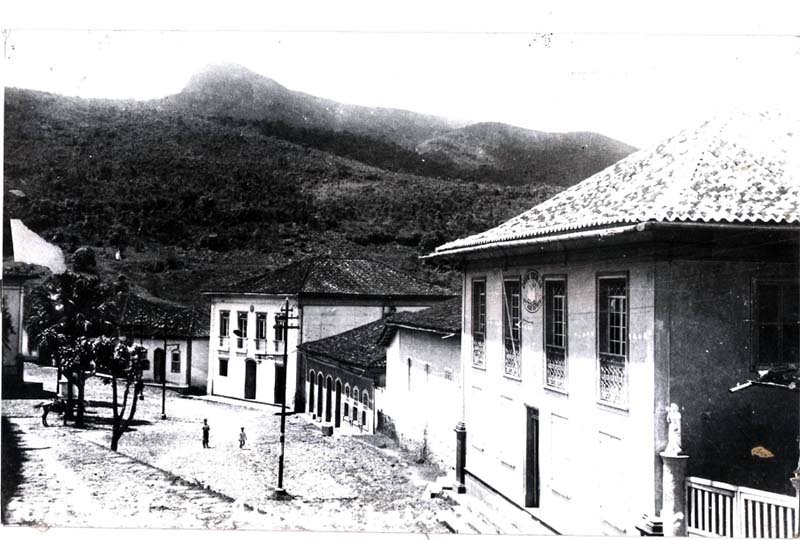

A cidade de Itabira, que há pouco fez cem anos (a população é de 1720), pois, uma cidade razoavelmente moça, não pelas casinhas catitas que a Companhia Vale do Rio Doce fez construir para seus funcionários, no bairro do Pará, onde até alguns anos atrás só se erguiam pequenas construção de taipa e chão de terra batida; nem pelo campo de aviação, ao pé do pico venerável, com seus dois aviões postados no hangar como besouros (o terceiro, e maior, foi reduzido a cinzas, com o aviador, num voo de má sorte); nem pela fama de duas empresas de mineração, em sua doadora de caminhões que arfam contornando a montanha de vagões que descem pesados de hematita, de instalações de ar comprimido para desintegrar os blocos milenários.

Não, estas coisas são a franja do tempo, não são o tempo. E na continuidade do tempo semelhante a si mesmo, indiferente ao vão escoamento das modas e técnicas, aí é que está a vida, e com ela a juventude perene. Ora, Itabira dá como poucas, essa sensação de cidade insculpida no tempo e por isso mesmo, à erosão, à política, a instabilidade econômica, ao romantismo, ao americanismo, a luta de classes e a outras vicissitudes de nossa humana contingência.

Plantaram-na assim os primeiros faiscadores de ouro, e assim a confirmaram os ferreiros e os fazendeiros que se lhe seguiram, suas fumaças liberais, no império, acentuaram-lhe a fisionomia entre austera e insubmissa; e as novas gerações, mesmo quando pretenderem desfigurá-la edificando aqui um bangalô, instituindo mais além um nome impróprio para substituir a rude e honesta voz de Itabira, não lograram anular a essência desse chão pastoril, meigo, reservado, meditativo e grave.

Certos imponderáveis do ar e da água, do temperamento e tradição, mantêm-se suspensas por cima das cabeças, dos caminhos vicinais e da possível turbação dos espíritos – sim, porque afinal Itabira não é uma cidade de homens perfeitos, e lá também os indivíduos se matam, embora pouco, e geralmente por questões de terra. E ainda os fracos, mas os fracos revigoraram-se.

Alguns munícipes, por exemplo, que haviam aplaudido a mudança de nome do município para… bem o topônimo já foi restabelecido – caíram em si e aplaudiram depois o restabelecimento do velho nome. Eles pecaram, Senhor; mas reconheceram o erro, e no fundo do coração nenhum deixou nunca de murmurar o altivo hino de emergência, então, composto para exprimir a mágoa e a insubmissão dos itabiranos que haviam perdido o nome de batismo.

Circunstâncias de minha vida, há perto de um ano, fizeram revê-la, a antiga Itabira do Matto Dentro da minha infância e dos meus pecados (“Itabira-do-Mato-Dentro: como é longe. Como é bom”, escrevia Mário de Andrade, ao tomar conhecimento do nome saboroso e profundo), não já, porém, por aquele infindável caminho de tropas, de oito léguas puxadas, que mais a separava do que ligava a Santa Bárbara, ponto terminal da Central do Brasil.

Num voo que me deu a imagem da natureza, próprio para descortinar o conjunto da paisagem e fazer apreender a soma das coisas, tristes e alegres, que antes apareciam no seu isolamento inexpugnável, tomei em Belo Horizonte a máquina aventureira que se chama táxi aéreo, e fui refazer, do alto um dos atalhos o histórico caminho da minas.

Num voo que me deu a imagem da natureza, próprio para descortinar o conjunto da paisagem e fazer apreender a soma das coisas, tristes e alegres, que antes apareciam no seu isolamento inexpugnável, tomei em Belo Horizonte a máquina aventureira que se chama táxi aéreo, e fui refazer, do alto um dos atalhos o histórico caminho da minas.

Lá embaixo, aquela fita amarela e inerte é o rio das Velhas, a cuja margem nasceu meu amigo Aníbal Machado; mais adiante, o aviãozinho passa ao nível do alto da Serra da Piedade (a fabulosa serra azul, das cismas dos namorados vespertinos de Belo Horizonte); e Caeté surge num vale, e o coco de montanhas cinzentas, azuladas e violáceas, se vai estruturando por sobre o silêncio e a solidão das Minas. Que carga de silêncio, que toneladas de solidão entram no mistério do comportamento do mineiro, e como desta máquina frágil, sobre os abismos, podemos compreender melhor o homem que lá embaixo debulha milho ou tange um bezerro!

Já terei deixado perceber que as cidades me interessam antes por certas características profundas do que pela sua evidência econômica, histórica, social, jornalística. E no caso particular da terra onde nasceu o cronista, pede ele vênia para amar sobretudo o invisível, o esvoaçante, o esquivo.

Nossa infância, em geral, constitui-se de bem mofinos episódios, que só para nós se identificam com a mais louca fantasia; há, é certo, um meio de transmitir essa herança personalíssima: a via poética. O mundo da infância é sempre um mundo murado, perdoai, pois, se não vos falo do que vi em Itabira de espetacular e dinâmico, em visitas feitas a tantos anos de intervalo do menino que lá viveu.

Nossa infância, em geral, constitui-se de bem mofinos episódios, que só para nós se identificam com a mais louca fantasia; há, é certo, um meio de transmitir essa herança personalíssima: a via poética. O mundo da infância é sempre um mundo murado, perdoai, pois, se não vos falo do que vi em Itabira de espetacular e dinâmico, em visitas feitas a tantos anos de intervalo do menino que lá viveu.

Mas posso assinalar que aquela doce encosta do vale, que é a Penha, não mudou muito, embora em torno tudo mudasse. A estrada para o Pico do Cauê, por onde desfilam caminhões, abriu um sulco vermelho entre as folhas. A água que escorria trêfega e ia formar um delicioso banheiro de meninos está agora cativa de um rego de cimento; mas sua frescura, afirma-o convicto, o meu irmão José, igualmente nostálgico e forasteiro, o afirma também, é a mesma de 1924, de 1914, pois que, sorvia sobre a relva, operou em nós aquele brusco sortilégio de memória sensual, que um romancista descobriu no fundo de uma xícara de chá e de um bolo de Madalena.

E lá está ainda, para conforto de nossos dias adultos, lição de moços desatentos e prova da eternidade natural das coisas puras e humildes, o velho moinho de tábuas a preparar o fubá para sustento dos itabiranos… suas tábuas antigas enegrecem ao tempo, e perduram. Não bastam estas notícias? Pois talvez vos possa contar ainda de certa nuvem, ou de um cedro, ou de uma canção trauteada numa velha rua. São as verdadeiras notícias e não saem nos jornais.

[Correio da Manhã, Rio, domingo, 30 de janeiro de 1949. BN-Rio/pesq.mcs1375]

O poeta Drummond, aí, dentro do aviãozinho que o Genin desenhou pra ele, é muito delicado, acho que ele ia gostar de se ver sobrevoando a Cidadezinha. Viva Drummond! Viva Genin!, Viva a Vila! Via Eu! Viva tu! E o rabo do tatu.