Quando resistir em silêncio, insistir na memória dos atingidos e ressaltar a dominação minerária gera resistência

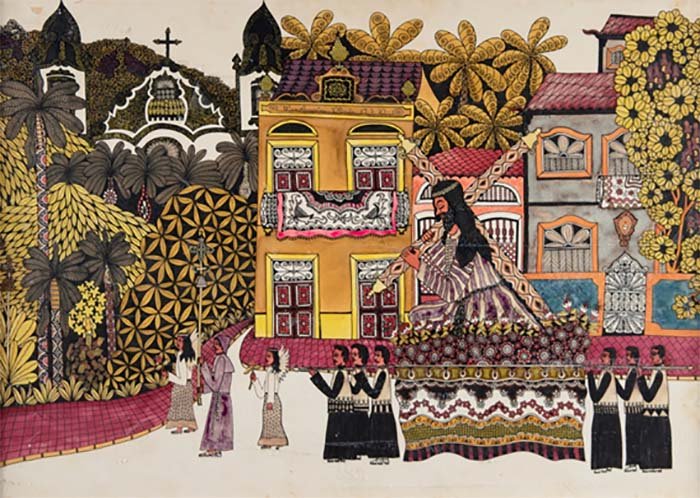

Foto: Carlos Cruz

Por Ana Gabriela Chaves Ferreira*

Recebi com atenção a leitura de Denes Martins da Costa Lott publicada sob o título Simulados e participação em Itabira: uma leitura ao texto de Ana Gabriela Chaves Ferreira, no portal Vila de Utopia. O advogado, conforme seu currículo no Linkedin, é consultor em mineração e meio ambiente, e foi analista de meio ambiente master na VALE S.A, de 2007 e 2021, quando assumiu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itabira.

Saber de que lugar o interlocutor enuncia é fundamental para compreender seu posicionamento.

O ex-secretário de Meio Ambiente propõe replica à minha análise sobre a recusa da população das áreas afetadas por barragens em participar de simulados de rompimento de barragens. E o agradeço pela interlocução e oportunidade de aprofundarmos um debate que é vital para nossa cidade – não apenas em termos técnicos, mas também políticos, culturais e históricos.

Entretanto, considero necessário reiterar que a ausência da população nos simulados de emergência não pode ser reduzida a um suposto “desinteresse prático”, uma “evasão emocional” frente à cultura da prevenção, ou “grande omissão coletiva”. Tais afirmações, ainda que bem-intencionadas, desconsideram os efeitos duradouros da dominação minerária em nosso território e invisibilizam a consciência política que está contida em determinadas recusas.

Sustento a interlocução, porque se fez necessário retomar e aprofundar alguns pontos que considero centrais para compreender as dinâmicas de resistência presentes na sociedade itabirana. E a faço com base em James C. Scott, (2002) – Formas cotidianas da resistência camponesa, Parry Scott, (2009) – Negociações e resistências persistentes: a barragem de Itaparica num contexto de descaso planejado, Ferreira, (2015) – Mineração em serra tanto bate até que seca: a presença da Vale em Itabira para além do desenvolvimento dos conflitos ambientais e Souza, (2019) – Entre a vila e a mina: violações de direitos em Itabira.

Embasada neste referencial assevero, a resistência silenciosa em Itabira não se confunde com omissão ou desinteresse. É uma forma de resistência a dominação. E o que aponto não se baseia em impressão.

Resistência silenciosa como forma de enfrentamento

No texto Simulados e participação em Itabira: uma leitura… o consultor em mineração e meio ambiente, afirma “não me parece que a maior parte da população, ao se ausentar dos simulados, esteja deliberadamente resistindo à mineração ou questionando os exercícios como instrumentos de poder.” Essa leitura ignora a complexidade das formas de resistência cotidiana. E talvez ignore que em condições de assimetria de poder, a resistência política dos dominados é mais que resistência simbólica ou expressão política.

A recusa de moradores em participar dos simulados de emergência não deve ser compreendido apenas como resultado de desinformação ou evitação emocional. Essa perspectiva, de viés classista e psicologizante, tende a desconsiderar as formas de resistência cotidiana que, embora não se expressem por meio de protestos ou manifestações explícitas, revelam uma crítica profunda às estruturas de poder que historicamente marginalizam determinadas populações.

Como apresentei em artigo anterior, James C. Scott, cientista político estadunidense e antropólogo especializado em política comparada, em sua obra “Formas cotidianas da resistência camponesa” (2002), destaca que a resistência dos grupos subalternos muitas vezes se manifesta de maneira velada, por meio de ações como a não cooperação, o silêncio e a recusa a participar de iniciativas impostas de cima para baixo. Essas formas de resistência são estratégias conscientes de contestação ao poder dominante. Resistência silenciosa é uma forma de responder a dominação.

Resistência silenciosa como ação política

As formas de resistência nem sempre se manifestam em protestos explícitos ou organizações formais. Muitas vezes, elas se expressam na recusa cotidiana, no silêncio estratégico, na não adesão — práticas que o cientista político James C. Scott define como parte de um “discurso oculto” dos grupos subalternizados. Essas ações não devem ser confundidas com alienação. Pelo contrário, são respostas críticas e conscientes frente a dispositivos de controle que se pretendem neutros, mas são, em sua essência, carregados de poder.

No caso dos simulados, trata-se de uma política de “gestão do risco” que desloca para o indivíduo a responsabilidade pelo próprio salvamento, ignorando as assimetrias estruturais e a impossibilidade concreta de evacuação em tempo hábil em caso de rompimento. Não se trata de desinformação. Trata-se de uma lucidez amarga! Como tratar um simulado de rompimento de barragem como um simulado qualquer, se sabemos que, diante da velocidade de um rompimento real, a rota de fuga não salvará?

Quem trata um simulado de rompimento de barragem como um simulado qualquer, por exemplo, um simulado de incêndio, desconsidera que, em caso de rompimento de uma das 15 barragens da Vale S.A em Itabira, não haverá tempo hábil para o chamado “autossalvamento”. É por isso que as atingidas do Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração nomearam a dita área de “Zona de Autossalvamento” de Zona de Auto Risco de Morte.

A resistência silenciosa que leva a recusa em participar dos simulados de emergências de barragens, que deixa implícito o termo rompimento, trata-se de um gesto político, ainda que não institucionalizado, de quem compreende – a partir da vivência – que o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), as sirenes e os simulados não são suficientes para garantir segurança real.

A desconfiança como resultado de experiências históricas

É justamente a experiência histórica das populações atingidas pela mineração que alimenta a desconfiança nos simulados. Itabira, marcada por mais de 80 anos de mineração, conhece de perto a negligência, o silenciamento e o desrespeito. Deste modo, a recusa em participar dos simulados pode ser lida como uma rejeição crítica a um modelo de segurança que pouco dialoga com a realidade dos territórios vulnerabilizados.

O que está em jogo não é apenas a ausência no simulado, mas a denúncia — ainda que silenciosa — de que esse dispositivo não garante proteção, não representa um compromisso efetivo com a vida. Participar, nesse contexto, pode significar validar um teatro de segurança. Ausentar-se, portanto, é um ato político.

A desconfiança da população em relação aos simulados de emergência não surge do nada. Ela é fruto de experiências históricas marcadas por negligência, falta de transparência e desrespeito aos direitos das comunidades afetadas pela mineração. O descaso planejado de Brumadinho, em 2019, que resultou na morte de 272 pessoas, é um exemplo doloroso de como os protocolos de segurança falharam em proteger vidas humanas. E poderia aqui enumerar e discorrer sobre tantos outros descasos planejados ensejados pela mineradora Vale S.A em Itabira, mas não é a proposição deste texto.

Como comprovei alhures (Ferreira, 2015) a presença da mineradora em Itabira, ao longo dos anos, moldou não apenas a economia local, mas também as relações sociais, políticas, culturais e a nossa subjetividade – quem somos. A expansão das atividades minerárias frequentemente ocorreu em detrimento das comunidades locais, que tiveram suas vozes silenciadas e seus direitos negligenciados, como comprovou Souza, 2019. Nesse contexto, a recusa em participar dos simulados é uma forma de resistência à imposição de políticas e ações da mineradora que não consideram as realidades e necessidades das populações atingidas.

A necessidade de uma abordagem participativa e inclusiva

Considerando a possibilidade remota de que simulados de emergência de barragens – especificamente – sejam eficazes. E para que contem com a participação ativa da população, é fundamental que sejam construídos de maneira participativa, levando em conta os saberes locais e as experiências das comunidades afetadas. Isso implica em um diálogo aberto e transparente entre as autoridades, a mineradora Vale S.A e a sociedade civil, pelo qual as preocupações e demandas das populações sejam ouvidas e consideradas na elaboração Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), numa Audiência Pública, não em resposta a questionários aos quais o acesso aos dados não é viabilizado a população com transparência.

Quanto tempo temos no caso de rompimento de cada uma das 15 barragens? O autossalvamento é individual? Como crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência e animais domésticos podem se auto salvar? Como as crianças de 0 a 3 anos em creches podem se auto salvar? Entre outras questões e demandas da população em áreas afetadas por barragens, que devem ser ouvidas e consideradas na PAEBM.

Entretanto, como a proposta de Audiência Pública para tratar do novo pedido de Licenciamento Ambiental da mineradora para ampliar minas e pilhas de estéril ainda é uma disputa dentro do Codema, pergunto: é possível cogitar uma Audiência Pública para tratar do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM)?

E aproveito o ensejo para afiançar que a questão da adesão da população aos simulados, para que tenhamos mais que impressões sobre a recusa, demanda uma pesquisa por órgão independente da Vale S.A e do governo municipal, talvez pelo Ministério Público. Uma pesquisa por órgão independente e de credibilidade pública sobre a ausência da população, sobretudo que mora nas áreas afetadas por barragens, sobre o por quê da ausência, a confiabilidade nas barragens e a confiabilidade na preparação dos simulados para uma situação real de emergência de barragens. Dados confiáveis são imprescindíveis nas Ciências e também para o povão.

Quando ressaltar a dominação minerária gera resistência em Itabira

No artigo, Resistir em silêncio, insistir na memória: dominação minerária e formas cotidianas de resistência em Itabira, defendi que a resistência em Itabira assume muitas vezes uma forma silenciosa, difusa, não institucionalizada, mas ainda assim politicamente significativa. Em sua leitura, ou melhor dizer, resposta, Denes Martins da Costa Lott, sugere que minha argumentação atribui consciência deliberada a comportamentos que, segundo ele, derivariam antes da “cultura da negação do risco” ou de “falhas de comunicação institucional”.

A interpretação do advogado desconsidera a memória social dos desastres em Minas Gerais, as feridas abertas de Mariana e Brumadinho, a memória das itabiranas e itabiranos da comunidade do Rio de Peixe que sobreviveram a transposição da barragem de rejeitos de mineração na década de 1970, e o sentimento de descrença que se consolida quando a população se vê relegada à Zona de Autossalvamento – um nome técnico que carrega, na prática, o significado de abandono e auto risco de morte.

Além, da memória da disputa judicial que as atingidas e os atingidos do Sistema Pontal tiveram que travar para ter o direito de Assessoria Técnica Independente, reconhecido pela Vale S.A, e mesmo assim paira sobre essa população a lama invisível e o sofrimento social ante a recusa da mineradora em conceder justa indenização e respeitar o direito, garantido em lei, de remoção quando a população se encontrar na ZAS – Zona de Auto Risco de Morte.

Negar que exista consciência crítica nesse gesto de recusa é ignorar o acúmulo de lutas travadas por atingidas e atingidos, movimentos sociais e o Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração em Itabira e Região, sujeitos que há décadas denunciam o descaso da mineradora e a coabitação forçada com estruturas instáveis. Não se trata, como quer a réplica, de “minimização do risco” ou de “descrença nas instituições” ou de “evitação do desastre”, mas de uma lucidez dolorosa: a de que os simulados não garantem salvação, mas operam antes como dispositivos de transferência de responsabilidade – um teatro técnico que ensina a morrer com método, e não a viver com dignidade.

Aceitar a crítica popular aos simulados não implica rejeitá-los por completo. Implica reconhecer que, para além de rotas e sirenes, existe uma demanda legítima por justiça ambiental, reparação histórica e políticas públicas que não sejam construídas apenas de cima para baixo, mas dialoguem com quem vive o risco real – e não apenas o risco calculado.

O que está em jogo é a descrença no discurso técnico-empresarial e na encenação de protocolos que não dialogam com a realidade concreta de risco vivida de quem mora no entorno das barragens de rejeito de Itabira. Ressalto que as maiores – Itabiruçu, Conceição, Sistema Pontal –, tem volumes que ultrapassam em dezenas de vezes o volume das duas barragens que se romperam em Brumadinho.

E o que isso ensina à população é que não haverá sirene e simulado que salve. Há um saber constituído na experiência dos atingidos, uma consciência que se recusa a confiar em quem historicamente lucrou com a destruição dos modos de vida locais. A recusa ao simulado é parte dessa consciência como demonstra Ferreira, 2015 e Souza, 2019 – recomendo a leitura.

As pontuações no artigo Resistir em silêncio, insistir na memória: dominação minerária e formas cotidianas de resistência em Itabira não tem a intenção de deslegitimar completamente os simulados, mas de questionar a naturalização de sua lógica e sua eficácia real quando se trata do risco imposto por projetos de mineração que operam sob o que Parry Scott (2009) chama de “descaso planejado”. Afinal, como afirmou o próprio autor: “mais cedo ou mais tarde as populações que se encontram no caminho dos projetos terão que ceder a eles” (Scott, 2009, p. 10 apud Ferreira, 2015, p. 94-95). A resistência, ainda que silenciosa, é o que impede essa rendição total.

Destarte, insisto, a resistência silenciosa não é ausência de pensamento, conhecimento ou desinformação. É excesso de memória das remoções forçadas que aconteceram e estão acontecendo em Itabira. É um grito contido de quem sabe que, quando o rompimento vier — e esperamos que nunca venha —, não haverá tempo para salvar-se apenas com placas e treinamentos em simulados. E esse grito contido, por mais incômodo que seja, precisa ser ouvido.

Por um modelo que respeite a memória e a dignidade

Insistir na memória é também resistir. Os simulados, para que tenham legitimidade, precisam reconhecer o histórico de violações, ouvir as comunidades, integrar os saberes locais e abandonar o modelo verticalizado de imposição. A cultura de prevenção não pode ser construída sem justiça territorial e escuta ativa. Tão pouco sem o reconhecimento do direito, garantido em lei, de Assessoria Técnica Independente, de reassentamento digno e justo. E com a fiscalização e controle social sobre as obras de descaracterização das barragens.

Em vez de taxar a população de omissa ou desinteressada, talvez seja o caso de perguntarmos: que tipo de participação estamos exigindo? E quem define as regras do jogo?

*Ana Gabriela Chaves Ferreira é mãe atípica, atingida pela mineração e ativista. Licenciada e bacharela em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Educadora, coordenadora pedagógica e pesquisadora sobre conflitos socioambientais e educação inclusiva.

*Ana Gabriela Chaves Ferreira é mãe atípica, atingida pela mineração e ativista. Licenciada e bacharela em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Educadora, coordenadora pedagógica e pesquisadora sobre conflitos socioambientais e educação inclusiva.

Referências

FERREIRA, Ana Gabriela Chaves. Mineração em serra tanto bate até que seca: a presença da Vale em Itabira para além do desenvolvimento dos conflitos ambientais. 2015. Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

SCOTT, James C. Formas cotidianas da resistência camponesa. In: ARAÚJO, R. E.; NEVES, D. C. (org.). Raízes e rumos da questão agrária. São Paulo: Editora UNESP, 2002. p. 25–44.

SCOTT, Parry. Negociações e resistências persistentes: a barragem de Itaparica num contexto de descaso planejado. Recife: EDUFPE, 2009.

SOUZA, Lucas Nasser Marques de. Entre a vila e a mina: violações de direitos em Itabira. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

Resistência silenciosa ou ignorar é uma forma de contestar.

Se eu vivesse em Itabira não participaria do simulado, pois tenho consciência de que é farsa da mineradora imoral e assassina (Mariana e Brumadinho).

Se eu soubesse fazer conta, matemática, estudaria os lucros da mineradora para demonstrar que a mineração nunca deu um centavo de lucro para Minas Gerais, o legado dessa canalhada é destruição do meio ambiente, disseminar doenças e promover crimes.

É triste nascer e morrer sob a ditadura das mineradoras.

A resistência silenciosa e a memória dos atingidos pela mineração expõem a violência estrutural do extrativismo, mas podem cair no risco de romantizar a luta sem confrontar as raízes do capitalismo predatório. Ao ressaltar a dominação minerária sem propor vias concretas de ruptura, o discurso pode ficar preso na denúncia, sem avançar para a transformação material. A articulação entre memória e ação política é vital, mas é preciso cuidado para não reduzir a resistência a um símbolo inofensivo, esvaziando seu potencial revolucionário. A verdadeira resistência exige não só lembrar, mas organizar.

Li a monografia da Ana Gabriela há quase uma década, quando a conheci nas fileiras de luta do Comitê Popular dos Atingidos pela mineração de Itabira e Região. É uma das principais referências bibliográficas para se entender a subjetividade da consciência coletiva sobre a mineração em Itabira, também pra se entender a materialidade da organização urbana da cidade, com a expansão da mineração nos últimos 82 anos. Suas considerações sobre a enorme evasão da população nos simulados foram no alvo, o povo de Itabira, após oito décadas de violência no seu cotidiano não confia na mineradora Vale, vivendo o paradoxo de ter sua sobrevivência, atraves da renda direta ou indiretamente dependente da mineração, por um lado, é por outro, ter consciência do adoecimento do seu corpo e mente também ter a mesma relação. Sou engenheiro e professor de engenharia de saúde e segurança na UNIFEI há quase uma década, corroborou o argumento da Ana Gabriela sobre a construção de uma cultura de segurança estar diretamente atrelada à realidade concreta de quem vive na pele a presença do risco,assim como sua participação como protagonista na elaboração de qualquer medida de segurança minimamente útil. Poderia citar dezenas de autores nacionais e internacionais que fizeram estudos sobre o tema. Quem sabe num texto próprio, a ser publicado no futuro, pra contribuir com o debate?