Mundo de papel

Intelectual mineiro e fundador da Faculdade de Filosofia da UFMG, Eduardo Friero (1889-1982) deixou um legado marcante na literatura, na educação e na vida acadêmica brasileira

Fotos:Correio da Manhã/ BN/MCS

Por Eduardo Friero

Belo Horizonte, Março, 1963 – Um dos homens mais sábios que a história literária conhece, Miguel de Montaigne levou uma existência quase monástica durante boa parte de sua vida: encerrado na velha torre de seu castelo, em companhia dos autores da antiguidade clássica – a sua “torre de papel” –, escreveu um resumo de leituras, comentadas, os seus ensaios imortais, incomparável bíblia de cordura e experiência humana, que todos os homens na idade do siso deviam ler. Riam-se os que afetam desdenhar o “espírito livresco”. Riam-se, mas é assim mesmo: para conhecer a vida, nada há que valha a leitura de um grande livro como o de Montaigne, feito, por assim dizê-lo, de retalhos de outros livros.

Da família espiritual de Montaigne era o estimado clássico D. Frei Amador de Arrais, carmelita, a quem o rei D. Sebastião concedeu as honras de pregador da corte. Amador Arrais passou seus derradeiros anos, não em uma torre de grande fidalgo como Montaigne pois não possuía castelo, mas recolhido com seus livros ao colégio da ordem a que pertencia. Deixou estas palavras que se deviam inscrever à entrada de toda biblioteca: “Todolos bocados do mundo perdem o sabor, se uma vez se gostam os do espírito.”

O biologista Jean Rostand, sábio e escritor, aforista da linhagem de moralistas franceses que entronca em Montaigne, La Rochefoucauld [François de La Rochefoucauld (1613-1680)], La Bruyère e Chamfort, distingue dois tipos de civilização bem demarcados: a da formiga e a do homem. A civilização formiga está inscrita nos reflexos do inseto, os quais procedem, eles próprios, de seus cromossomas. A civilização do homem não reside no homem: acha-se nas bibliotecas, nos museus e nos códigos.

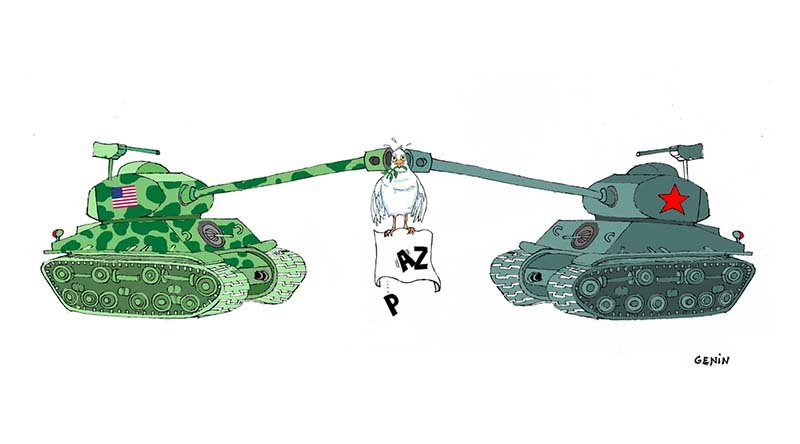

Com grande acerto, a Encyclopédie Française intitulou “La Civilisation écrite” o seu tomo XVIII, consagrando às artes gráficas, ao livro, à revista e ao jornal e às bibliotecas. O douto historiador que o prefaciou, o finado Lucien Febvre, confessou certa intranquilidade ante o conflito moderno que opõe a forma oral à forma escriturária das comunicações entre os seres humanos. A voz em conserva, reduzida a um sistema de sons – a do rádio, disco e televisão – ameaça suceder à palavra escrita, relegando-a a plano inferior. Terá soado a hora da desforra da palavra falada sobre a palavra muda, transmitida mediante símbolos gráficos, representativa duma fase maravilhosa da civilização?

Todas as sociedades hodiernas assentam sobre a escritura, que nelas substituiu, como um progresso lento, o costume oral pela lei escrita, o acordo verbal (garantido, em certos casos, por um pelo de barba) pelo contrato escrito, a tradição legendária pelas sagradas escrituras; enfim, a narração épica, transmitida de boca em boca, pela história fundada nos textos.

Fato social, sem dúvida, a linguagem, – não o deixava de notar Lucien Febvre; mas, e a escrita? Mais que um instrumento, uma técnica, um modo entre outros de fixar e transmitir a linguagem, esse veículo do pensamento socializado é uma nova linguagem, muda, sim, porém de centuplicada eloquência e incomparável alcance intelectual.

Com toda a razão, Febvre repelia a oposição a que antes se iludiu. Preferia ver dois mundos espirituais autônomos utilizando órgãos diferentes: o mundo da palavra proferida pela boca, captada pelo ouvido, e esse outro mundo, “mais profundo, mais secreto, mais potente, o mundo da escrita, feito acima de tudo para significar não apenas palavras, mas, diretamente ideias.”

No papel (passando por seus antecedentes, da pictografia à letra), como forma estética de expressão, é forçosamente muda. No ato, porém, da comunicação, a que se destina, como leitura – dinamizando-se –, nem sempre o foi. Nem o é, ainda hoje, para muitos.

Ler em voz baixa, omitindo a sonoridade das palavras, é uma arte que a bem dizer os antigos não conheceram; arte estranha, que conduziria a consequências maravilhosas, escreveu Jorge Luís Borges, numa página intitulada Del culto de los libros: conduziria, correndo o tempo, ao conceito do livro como fim, não como instrumento de um fim.

No tempo de Santo Agostinho, e muito depois, disse Borges no lugar mencionado, era costume ler em voz alta, para penetrar melhor o sentido, pois não havia sinais de pontuação, nem mesmo divisão de palavras, e lia-se em comum, para atenuar ou salvar os inconvenientes da falta de códices.

No tempo de Santo Agostinho, e muito depois, disse Borges no lugar mencionado, era costume ler em voz alta, para penetrar melhor o sentido, pois não havia sinais de pontuação, nem mesmo divisão de palavras, e lia-se em comum, para atenuar ou salvar os inconvenientes da falta de códices.

Em fins do século XV inicia-se o processo mental que, passadas muitas gerações, culminaria no predomínio da palavra escrita sobre a falada, da pena sobre a voz. Antes disso, ver-se um homem na sua habitação com um livro, lendo sem articular as palavras, era algo insólito!

Com o tempo, a leitura silenciosa passou a ser a mais adequada ao bom e meditado entendimento dos textos. Pessoas há, numerosas (incluo-me neste rol), cuja atenção se amortece em parte com a leitura em voz alta, própria ou alheia. Com outros, em menor número, creio, sucederá o contrário: são os mais sensíveis à oralidade da palavra.

O livro é o instrumento intelectual por excelência. Contém nosso catecismo, nosso vade-mécum, nossas receitas de vida. Conjura o declínio da atenção, quase inevitável sem a sua ajuda. Mantendo alerta a curiosidade do espirito, permite a reflexão que impede o homem de voltar atrás no seu difícil caminho.

A imagem do homem altamente intelectualizado só pode ser a do homem que lê. Nessa posição, a do homem sentado, com um livro aberto na mão esquerda, foi imortalizado num monumento de mármore o prodigioso poligrafo don Marcelino Menéndez e Pelayo, que já aos doze anos de idade fazia o catalogo de sua biblioteca, com trinta e quatro volumes, em sua maioria clássicos, a qual alcançaria a cifra de cinquenta mil ao ser doada por ele a sua cidade natal, Santander.

Ler, escrever, juntar livros, milhares de livros – cifrou-se nisto a existência de don Marcelino. Não fez mais nada nos cinquenta e seis anos que viveu? Pouco mais poderia ter feito, além disso, desde a hora em que redigiu seu primeiro exercício escolar até o próprio instante em que expirou. Poucos dias antes, já acamado, escrevia a um amigo, ufanando-se da sua boa disposição mental: “O que funciona normalmente, graças a Deus, é a cabeça, e nem um só dia deixo de cumprir muito agradavelmente a tarefa. Ao contrário: cada dia me acho mais ágil e disposto para o trabalho.”

A não ser assim, como poderia ter um só homem realizado a hercúlea tarefa de inventariar com minucias, em cem volumes, quase oito séculos de literatura espanhola? O mais assombroso é que don Marcelino, ao invés do que se dá com os demais críticos e historiadores literários, lia todos os livros de que falava, as obras primas nos textos originais, em grego, latim, hebraico e principais idiomas europeus vivos.

Sabe-se que estudava enquanto comia. Mas isso não bastava, dizia um crítico a gracejar, se não se admitisse que lia também durante o sono. Nunca usou óculos e, como Ruy Barbosa, tinha toda a sua biblioteca na cabeça. Para utilizá-la não precisava fichas, ajudado unicamente por espantosa memória. Dele dizia seu irmão: “Marcelino ama a Deus sobre todas as coisas e aos livros como a si mesmo.”

Esta família dos veros bibliófilos é numerosa e ilustre. “Sou daqueles para quem o livro é santo”, escreveu Paul Valéry a André Gide em carta de abril de 1891. E Gide a Valéry, em carta de março de 1892: “Não se deveriam fazer senão livros na vida; como o resto me enfada!”

Para concluir, permito-me lembrar uma confissão do meu menecma Bento Pires, autodidata educado numa biblioteca pública, como a maioria dos autodidatas que ascenderam com penoso esforço, mas não sem orgulho, até à classe dos letrados:

“O mundo em que gravito é de papel; dou-me bem nele e sinto-me desorbitado quando saio dele.”

[Correio da Manhã (RJ), 6/4/1963. Biblioteca Nacional Rio – Pesquisa: Cristina Silveira]

Eduardo Frieiro, estrela Polar da literatura mineira.