Antes, em Minas

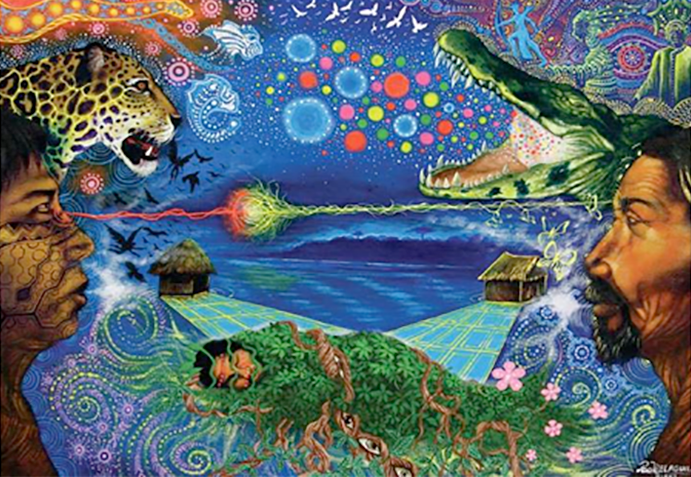

Rember Yahuarcani (1985-), indígena do Peru

Maria Julieta Drummond de Andrade

Aquilo era ao mesmo tempo quintal e jardim, ou talvez simplesmente jardim com um esboço de pomar ao fundo: duas laranjeiras, um limoeiro, um pé de mamão.

O arbusto que devia dar ameixas pretas (da Índia? da China?) e nunca deu – ou só deu quando ela estava ausente, deixando-lhe até hoje o desejo de um gosto exótico e refinado – esse arbusto, cercado por um murinho baixo de cimento, que o isolava, ficava entre as flores, ao passo que o abacateiro fora plantado à esquerda, sobre o gramado que servia também para quarar roupa.

Lençóis, lenços, camisas, tudo alvíssimo, emergindo da bacia de espuma e brilhando ao sol.

Depois é que, junto às laranjas, apareceu o galinheiro, e a parte de trás foi separada por um tecido de arame farpado. Todas as manhãs a avó entrava naquele reino desconhecido e, segura, atenta, ia agarrando galinha por galinha, apalpando-as, separando-as.

Apesar dos gestos mecânicos, não se enganava nunca (as chocas iam para o ninho) e sabia até o número de ovos que os netos haviam surrupiado, às vezes no momento exato em que eram postos, para chupar o conteúdo morno através de um buraquinho sabiamente aberto na casca ainda flexível.

Nunca ousara imitar a façanha dos primos, embora invejasse a coragem com que engoliam a gosma esbranquiçada, que fortalecia muito – parece. (Também beber sangue de boi, cedinho no matadouro, era ótimo para doentes de peito e crianças morfinas).

Como era alto o mamoeiro. Um dia o pai trepou palmeira acima – esquilo sem pelos, enorme –, atrás dos frutos amarelos; em baixo, com os braços erguidos, a mãe esperava. De repente um mamão gigante desprendeu-se do galho e bateu-lhe na cabeça: a mãe caiu estendida no chão.

Assistindo a tudo, impotente e desesperada, chorou tão alto que as filhas de seu Afonso Gringo acudiram, da casa ao lado. Nunca pude comprovar a veracidade da cena, meio de circo, meio de desenho animado, dos movimentos grotescos, tão velozes, que recorda.

Os protagonistas não a confirmaram depois; terá sido um sonho, ou os demais, incompreensivelmente, esqueceram o ocorrido?

As laranjas eram quase azedas quanto os limões, e gostoso mesmo era chupar o sumo das folhinhas verdes que, trituradas, deixavam os dedos ácidos e cheirosos. Também era bom mastigar pedacinhos de certas plantas miúdas, que punham na língua um travo esverdeado.

Com a romã era diferente: a fruta carecia de gosto particular, era apenas ligeiramente doce, mas nada igualava a perfeição dos grãozinhos rosa-claro, dispostos um a um nas infinitas divisões do pericarpo. Pericarpo! Pudesse seu próprio coração ter estado protegido contra os embates da vida como o tesouro daquelas sementes de opalina…

A fruta inteira, redonda, suave, arrematando na pequena coroa pontuda, era o símbolo máximo da beleza. Romã: amor, ao contrário, disseram-lhe – ela pensou de início que o amor deveria então contar aquela mesma soma de primores. Só mais tarde foi verificando que para tal excelência faltava um til: amor, ãmo, meãmas, nosamãmos tanto! – nasal, em meio-tom, surdina.

À tardinha regavam-se plantas. O esguicho da mangueira criava fontes, repuxos, construções aquáticas, que um simples nó, involuntário ou não, na borracha, podia interromper. O melhor, porém , era o perfume da primeira terra molhada, que enchia os pulmões de uma doçura indefinida.

Sob a água, cada flor intensificava com naturalidade seu aroma próprio e ela podia distinguir, sem ver, o canteiro de violetas, mínimo, o das rosas, o dos cravos brancos, das cravinas, o das simples plantinhas anônimas que a avó identificava com naturalidade, sem hesitação.

As aves se preparavam então para dormir e aquela senhora redondinha e eficiente, que conhecia tudo sobre bichos e plantas, tomava as últimas providências: recolhia as galinhas, afastava os galos, cobria os pintinhos. Faltava pouco para a noite.

Jantava-se cedo, e a comida, que se mantivera quente no forno, junto às brasas da manhã ainda acessas, era servida em pratos feitos, sobre a mesa da copa, que nunca vira toalha: apenas madeira de lei, usada, reluzente. Um último copo d’agua do filtro de barro e o relógio de pendulo batia seis horas, seis e meia.

Uma última areada na tampa de ferro do fogão (parecia de prata), um gole de café requentado. Só depois se acendia a lamparina que boiava num pequeno lago de azeite e devia iluminar o Sagrado Coração da sala, durante a noite. Mais um dia de dever cumprido, exato, regular, inglório, e tudo a postos para recomeçar na madrugada seguinte, com os galos, indefinidamente.

Indefinidamente, parecia. De joelhos, diante do oratório, terços, ladainhas, implorações, lágrimas, suspiros, indefinidamente. Tudo estava mesmo além ou aquém do tempo, longe das horas do mundo, da vida que secretamente se ia construindo: era um recomeçar sem começo, um anoitecer sem noite, uma aurora semelhante à de ontem e à amanhã, todos os dias iguais, ano atrás ano – indefinidamente.

Até que acabou.

[Livro: Um buquê de Alcachofras, Maria Julieta Drummond de Andrade. RJ: José Olympio Editora, 1980 – Pesquisa: Cristina Silveira]