Fechamento de garimpo ilegal em Itabira reacende debate sobre mineração artesanal, propriedade do subsolo e justiça social

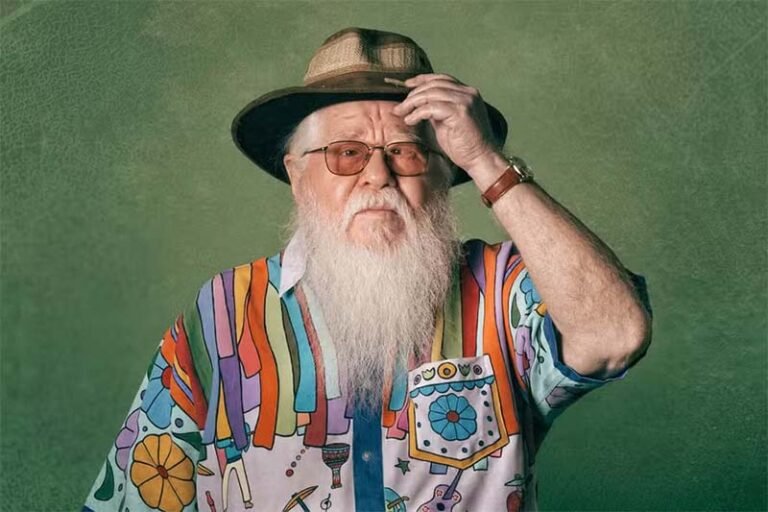

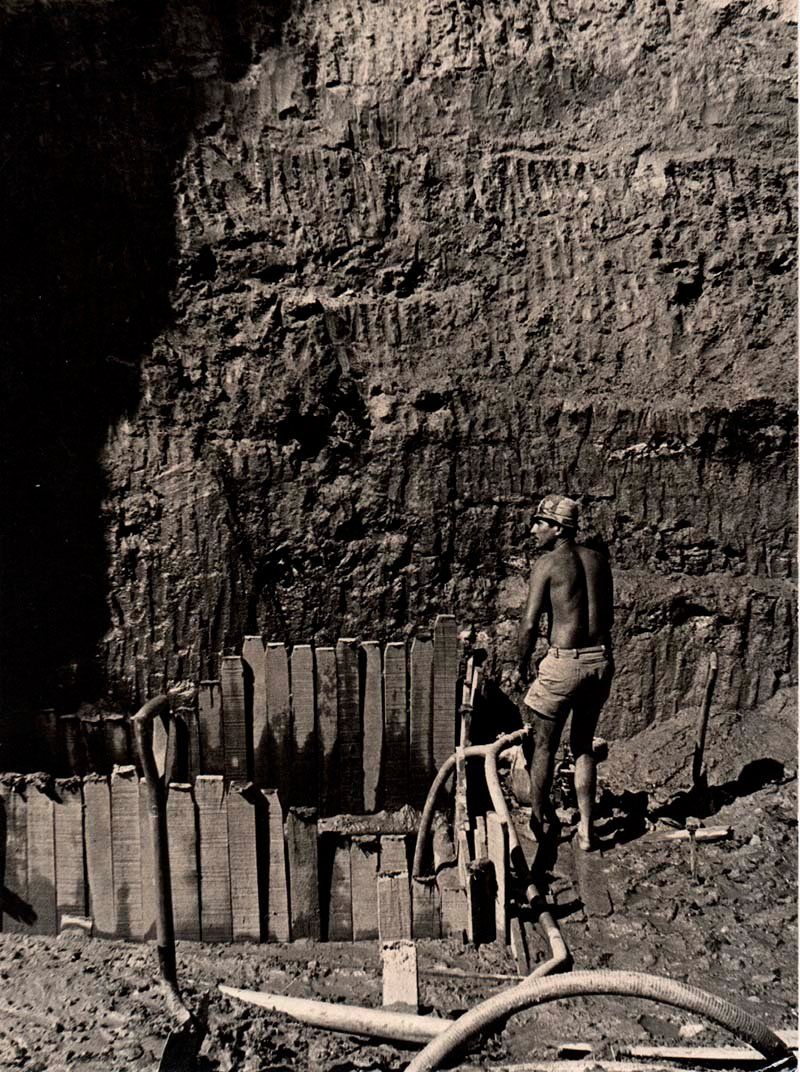

Em destaque, garimpo de esmeraldas na Fazenda Oliveira Castro, Itabira, MG, em 1980

Fotos: Nandim

Ocorrência policial suscita debate sobre a figura histórica do garimpeiro, a legislação mineral brasileira e os caminhos possíveis para a organização cooperativa da atividade

Carlos Cruz

Em 1981, antes de o então ministro das Minas e Energia César Cals de Oliveira visitou Itabira vir a Itabira para oficializar a concessão de lavra em uma mina de esmeraldas na localidade de Oliveira Castro, onde antes garimpeiros lavravam artesanalmente, o proprietário pediu que eles se retirassem, prometendo que poderiam voltar assim que a exploração fosse legalizada.

No entanto, o que se seguiu foi o oposto. Em pronunciamento no escritório do Areão, então sede da Superintendência Regional da Companhia Vale do Rio Doce, Cals confirmou que a legislação brasileira até então priorizava a concessão de lavra a cooperativas compostas por garimpeiros atuantes na área. Mas anunciou que seu ministério já colocava em prática um novo modelo, que privilegiava empresas privadas. E assim o fez em Itabira.

Desde então, e na verdade muito antes, a região de Itabira, incluindo Santa Maria, Nova Era e Antônio Dias, consolidou-se como território de garimpos. Alguns chegaram a se organizar em cooperativas, mas por razões diversas não prosperaram. A atividade, empurrada para a clandestinidade, segue precária e fora da lei.

O caso mais recente é do garimpo fechado na Fazenda Piteiras, nessa sexta-feira (22), quando sete pessoas foram presas em operação da Polícia Militar do Meio Ambiente. Além de não possuir alvará de lavra, o grupo fazia uso de explosivos para romper rochas duras, uma prática proibida na garimpagem, mas comum em lavras subterrâneas e até a céu aberto, onde o uso abusivo de dinamite é recorrente.

A figura do garimpeiro e o apagamento histórico

O garimpeiro, como lembra o geólogo Everaldo Gonçalves, tem origem na palavra “grimpa”, que são locas, esconderijos nas serras onde se extraíam diamantes. Daí o “grimpeiro”, ancestral do garimpeiro moderno, que atuava como desbravador, livre das amarras da propriedade privada, que para Proudhon é um roubo.

Conforme explica o geólogo e professor, o subsolo, por definição constitucional, pertence à União, mas é entregue, segundo o princípio de Rés Nullius, a quem primeiro o descobre. “Historicamente, esse alguém era o garimpeiro. Mas com o tempo, oportunistas passaram a requerer títulos minerários caducados ou comprá-los em leilões, excluindo os trabalhadores que já atuavam na área.”

A atividade garimpeira, por essas e outras razões, entre elas a falta de controle ambiental e a exploração ilegal em terras indígenas, passou a ser estigmatizada como predatória. Esquece-se, porém, que os primeiros desbravadores de Minas eram todos garimpeiros, e que foi sobre seus ombros que se construiu a riqueza do estado.

Hoje marginalizados, esses trabalhadores deveriam receber atenção especial do governo federal e dos legisladores. Proibir o garimpo em áreas indígenas deve ser cláusula pétrea, se é que já não é, mas é igualmente urgente incentivar a organização legal da atividade em áreas tradicionalmente garimpeiras, como Itabira e região.

É fundamental distinguir o garimpeiro artesanal, como os que atuam há décadas na região de Itabira, Santa Maria, Nova Era e Antônio Dias, dos grupos empresariais organizados que, muitas vezes com apoio político e financiamento estruturado, invadem terras indígenas e promovem mineração predatória em larga escala.

O garimpo como questão social: entre o trabalhador artesanal e o invasor empresarial

O garimpeiro tradicional é, em geral, um trabalhador autônomo, de origem popular, que atua com ferramentas simples, conhecimento empírico e vínculo histórico com o território. Já os invasores de reservas, como os que atuam no território Yanomami, operam com maquinário pesado, logística aérea, segurança armada e conexões com redes de lavagem de dinheiro e tráfico de insumos.

No caso Yanomami, mesmo após operações federais de desintrusão, ainda não se conseguiu erradicar completamente a presença desses grupos. A devastação ambiental, os conflitos com comunidades indígenas e os impactos sanitários, como surtos de malária e desnutrição, são consequências diretas dessa mineração empresarial ilegal.

Diferente do garimpeiro que busca sustento, esses grupos visam lucro rápido e alto volume em transações financeiras com a venda do produto usurpado, com total desprezo pelas vidas humanas e pelo território.

A confusão entre essas duas figuras, o garimpeiro artesanal e o invasor empresarial, tem servido para justificar políticas de repressão indiscriminada, que atingem justamente os trabalhadores mais vulneráveis.

Como lembra o professor Everaldo Gonçalves, “ao famélico é garantido o direito do roubo para sobreviver”. A frase, provocativa, revela a tensão entre legalidade e sobrevivência. O garimpeiro tradicional não poe ser visto como um infrator – é, sim, muitas vezes, um trabalhador excluído, que atua em condições precárias por falta de alternativas, a exemplo do que ocorreu no garimpo de ouro na grota do Minervino, no Pontal, no início da década de 1980.

A legislação de ontem e de hoje: entre o direito e a exclusão

Em 1981, a legislação mineral brasileira era regida pelo Decreto-Lei nº 227/1967 – o Código de Mineração – que reconhecia a garimpagem como modalidade legítima de exploração mineral, especialmente em depósitos aluvionares e eluvionares.

Assim, a concessão de lavra podia ser feita a pessoas físicas ou jurídicas, e havia previsão de prioridade para cooperativas compostas por garimpeiros atuantes na área, conforme salientou o ex-ministro Cals em sua “produtiva” visita a Itabira. Essa diretriz, no entanto, foi sendo substituída por modelos que favorecem grandes empresas, como anunciado pelo próprio ex-ministro em palestra do escritório do Areão, da então estatal Companhia Vale do Rio Doce.

A Constituição de 1988 reforçou a competência da União sobre o subsolo, mas também manteve o reconhecimento da atividade garimpeira e incentivou sua organização em cooperativas. Em 2008, a Lei nº 11.685 instituiu o Estatuto do Garimpeiro, definindo direitos e deveres e, reforçando que cooperativas têm prioridade na obtenção da Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) nas áreas onde já atuam.

A lei também reconhece diversas formas de trabalho: autônomo, em economia familiar, por contrato de parceria ou em cooperativa. No entanto, na prática, a burocracia, a falta de assistência técnica e o desinteresse político dificultam a efetivação desses direitos.

O desafio da inclusão

O fechamento do garimpo na Fazenda Piteiras é mais que uma operação policial: é um alerta sobre a urgência de políticas públicas que reconheçam o garimpeiro como sujeito histórico, econômico e social.

A repressão, por si só, não resolve. É preciso regulamentar, orientar e incluir. Porém, como lembra o professor Everaldo Gonçalves, “só não pode o Bolsonaro querer se valer disso, pois ele propalava ser garimpeiro e no porta-mala de seu carro levava sempre um jogo de peneira e bateia”.

Fontes consultadas:

- Lei nº 11.685/2008 – Estatuto do Garimpeiro

- Decreto-Lei nº 227/1967 – Código de Mineração

- Constituição Federal de 1988

- Artigo “A guerra do lítio” – Vila de Utopia

- Reportagem sobre o lacre do garimpo em Nova Era – Vila de Utopia